关于中国纺织业的讨论,从来少不了两种声音杠上。一边是“大象已老”配资好评配资门户,说中国制造业工资上涨、订单外流,越南孟加拉抢生意,中国纺织快变成下一个日本、韩国。另一边冷冷一笑,认为凭产业链、技术、市场和原材料优势,中国纺织永远是全球王者。两种说法谁更靠谱?还有人调侃,谁爱去越南工厂体验三十度高温下的流水线生活,谁就知道中国工厂有多牛。可别急,事情真有这么简单吗?那些只看着GDP和出口数据喊中国“失去产业优势”的人,往往忽略了背后的大Boss级实力——体量决定话事权,效率就是生死线。至于中国纺织业的终极牌面,真的就只剩下“低价和劳力”了吗?别着急,重磅内幕这就来。

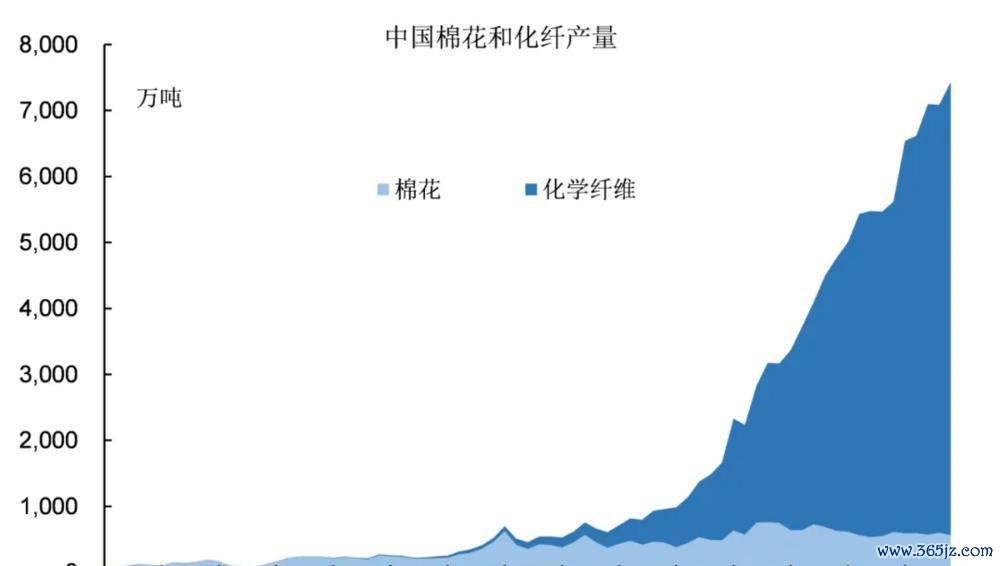

先捋一遍大历史。纺织这行,说门槛低,是真的谁都能上手。种棉花、进设备、招工人,一个工业园区就能变成当地GDP顶梁柱。过去百年来,世界纺织产业就像接力赛:英国靠殖民地棉花起家,然后美国南北战争后利用黑奴转型工业化,后来轮到日本、韩国借助便宜劳动力和美国技术腾飞。等到劳动力涨价、新技术升级,这批国家就把工厂“外包”出去,自己留下最赚钱的管理研发环节。轮到中国,改革开放后一门心思学技术、扩产能、补产业链,活生生把“夕阳产业”搞成世界行业新标杆。中国纺织出口额从上世纪五十年代的个位数,飙升到今天世界第一。至今,2000万工人还在支撑这座庞大体系,一个县城养活数万人,背后是千万家庭的饭碗。

可这个产业铁饭碗,真有想象中那么坚不可摧?去浙江、江苏、广东探访,纺织车间熙熙攘攘,有95后“厂二代”也有返乡大叔、灵活妈妈。织布印染染得手艺精、数字化车间里叮叮当当,机器换人潮水般袭来,服装订单从欧美日韩飞进中国,又从中国流向越南柬埔寨,然后有的订单绕一圈又落回中国。这场“服装去哪生产”的全球大游戏,让普通衣服像韭菜一样割来割去,可中国工厂依然是大盘子的舵手。从商业巨头到淘宝小老板,从纺织配套设备商到小作坊主,自上而下都在找效率红利。

表面上一切风平浪静。越来越多国外大单慢慢转战越南孟加拉,机票、互联网、手机拉近了全球每条生产线的距离。知乎和微博上总能看到在外打拼的“纺织人”晒海外工厂的照片,订单外流成了热搜。大家讨论的口气渐渐变了:有人认为中国已不再吃“人口红利”,劳动力价格优势喂饱了东南亚,企业家们带着技术设备“组团出海”,有的甚至准备孩子以后就在国外上学。这一切仿佛预示着中国纺织大国的光环正在被掏空。有青年回头感叹:老家曾经针线厂遍地,如今人少厂冷,父辈的荣耀要被新时代淘汰?老板们说转型升级是必由之路,可高端设备还是靠德日进口,高附加值品牌更是大部分被“洋气公司”垄断。连订单量都季节性大起大落,不少厂房到了年底还没回本。似乎产业转移成了潮流,中国纺织业失去了上升的天花板。

支持产业转移的人一口咬定,市场规律谁都挡不住,中国坚持“低端制造”纯属苦苦支撑。只要多加一点环保税、标准提一提配资好评配资门户,银行贷款严一点,自然就是新兴国家的顺风局。外表的歌舞升平背后藏着焦虑和分裂,仿佛一夜之间中国纺织的荣光快要被历史写上句号。这真的是全局终结了吗?

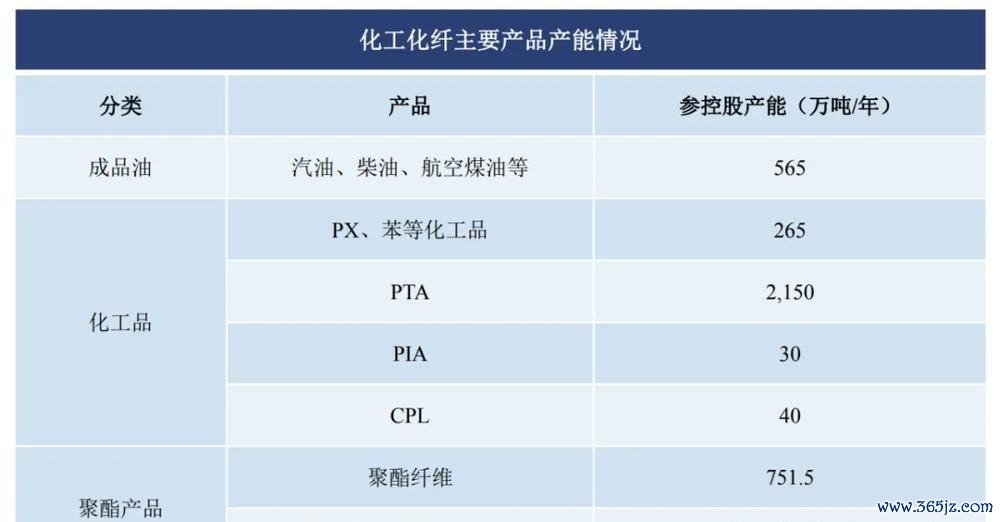

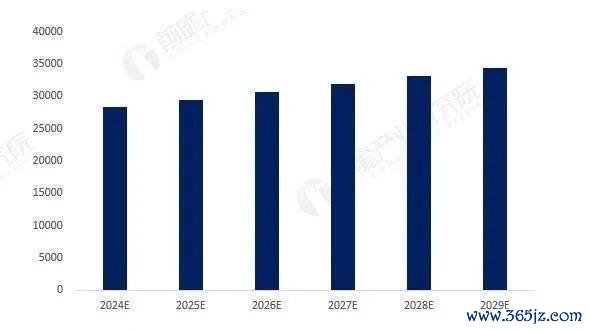

历史总会自带一记重锤。就在不少人唱衰中国纺织业时,另一端的现实来了个大反转。柬埔寨、越南、孟加拉抢了订单又如何?别忘了这波“白菜价”生意还得靠中国设备、原料,当中国企业“游击战”一样把生产线分布在全球时,他们依然牢牢坐镇核心科技和上下游。2023年,中国国内纺织机械市占率破80%,高端纤维等核心技术也实现了国产化,印染、电商物流全是中国特色“操作”。哪怕下游服装品牌在海外蹦跶,比如火爆全球的SHEIN,本质上流淌着“中国制造”的血液。想象一下,越南服装厂如果脱离中国的原辅料和机器设备供应,运转得起来吗?甚至印度,每年化纤进口都得仰仗中国五十个百分点以上的增幅。

国内品牌如申洲国际,大手笔研发布料专利,每年创新上百个新工艺,全球耐克、优衣库这种大牌都得排队下单。中国纺织业押注数字化、智能制造,织布印染从手工艺人转型为“工程师看电脑,机器人织布”。说白了,中国用产业集群、供应链护城河,让别的国家永远只能接到“低端订单”,但无法拥有主导权与话语权。这才是真正的一力降十会。

这里抖个“包袱”:全球82%的针织横机、91%的化纤加弹机卖到哪了?还不是中国。你以为国外服装厂不用中国的“利器”?中国纺织业在背后遥控全球纺织的“遥控器”,笑看全球产业转移“换个皮洗个澡”后又滚回中国大盘子。当然,有头脑的企业家不会死守低端,摆脱“给别人打工”的宿命才是真升级。高性能纤维、新材料、绿色制造,这些才是新时代中国纺织的新武器。

表面上,中国纺织好像顺利玩起了“转型升级”的大戏:低端转移,高端自留。但只要仔细分析,就会发现更大危机正悄然逼近。全世界环保标准一升高,碳排放、节能减排门槛让许多中小厂子难以为继,沿海原本赖以生存的低成本模式逐步失效。一些中西部地区承接转移产能,却因为基础设施、人才跟不上,发展瓶颈明显。与此同时,国际贸易摩擦愈演愈烈。美国、欧盟相继炒作“强制劳动”“洗产地”,中国纺织出口越来越多地碰到绿色壁垒。

更难的是,虽然中国纺织设备和高端面料在提升,但全球核心品牌和定价权还掌握在老外手里。申洲国际的订单看起来风光,可收入和利润都要看大客户脸色。SHEIN虽然“国货之光”,可无论是品牌定位还是海外策略,还受西方平台制约。印染、化纤部分高端项目依旧依赖进口设备或者关键原材料,高景气的同时暗藏“卡脖子”风险。

最头疼的还是分歧加深。有人力挺继续“出海”,扩大全球布局;有人坚持守住本土产业链底线,打磨新技术新产品。前者担心输掉国内饭碗,后者忧虑海外护城河不深,靠着压榨劳力、打价格战终究淘汰自己;高端转型派又怕转得太猛,失业潮爆发。复杂博弈让结局变得扑朔迷离,中国纺织业的“第二春”还在摸索中。

直说吧,那些把产业转移神吹成救命稻草的观点,有点像小品里“亲戚来了都说好”:东南亚工资更低、环保压力小,仿佛吸引了全世界服装大订单。可换个角度想想,等中国真的拱手让出纺织制造龙头地位,这2000万产业工人往哪儿去?敢问世界还有哪个国家,敢兜下如此庞大的纺织业转移?还真以为中国纺织的“家底儿”几句话就能复制粘贴?一边高呼清退低端落后产能,一边又嫌失业率太高,产业链断了靠什么救实体经济?

再说外迁多了能解决科技卡脖子问题吗?今年国产高端设备市场占有率超过八成,说明啥?明明是靠自研自强打下江山。某些人唱衰传统制造业,吹捧所谓“高大上”新兴行业,结果忽略了纺织才是“永不落幕的生意经”。把产业升级看成“甩包袱”,最后成了“产业失血”,这逻辑不太妙,还想让中国放弃手里的好牌,专门给别人当技术顾问和无薪导师?表面是为中国好,实际上是在玩套路。

来了,灵魂拷问:有人说中国纺织业拼的是人口、成本和“白菜价”,又有人说拼的是智能化、科技创新、产业链协同。你们怎么看?如果真的把制造外包到越南、孟加拉,中国自己能否靠品牌和技术笑傲江湖?还是必须牢牢守住“大装配+全产业链”的老本钱?两方你支持哪一派?你觉得中国纺织能持续“称霸”多久?来评论区聊聊配资好评配资门户,你们心里的纺织王者和未来新机会!

宝利配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。